Fortschritt durch Prüfung: Die Geschichte von TÜV Rheinland

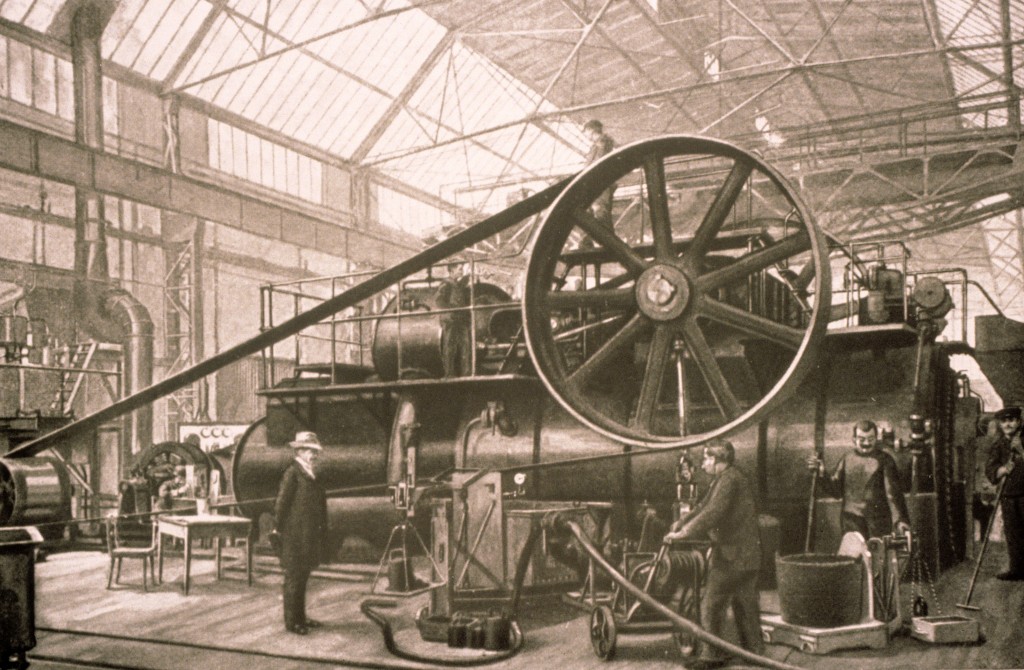

Technik soll dem Menschen nutzen und ihm nicht schaden – diese bis heute zentrale Idee der technischen Überwachung stand schon bei der Gründung von TÜV Rheinland Pate. Am 31. Oktober 1872 schlossen sich Textilfabrikanten im heutigen Wuppertal, einer der damals am stärksten industrialisierten Regionen Deutschlands, zum „Verein zur Überwachung der Dampfkessel in den Kreisen Elberfeld und Barmen“ zusammen. Das Ziel: die Zahl der Unfälle mit den zahlreichen Dampfkesseln verringern. Das sollte dadurch gelingen, dass die vom Verein angestellten Ingenieure die Kessel unabhängig und qualifiziert prüften. Aus diesem ersten Dampfkessel-Überwachungs-Verein (DÜV) im Rheinland sollte in den folgenden Jahrzehnten der weltweit tätige Prüfkonzern TÜV Rheinland entstehen, der 2022 150 Jahre alt wurde.

Der Dampfkessel-Überwachungs-Verein in Elberfeld und Barmen war nicht der erste DÜV im damaligen Deutschen Reich. Bereits sechs Jahre zuvor hatten sich in Mannheim badische Kesselbesitzer zu einem so genannten Revisionsverein zusammengeschlossen. Mit der privatwirtschaftlich organisierten Kontrolle von Dampfkesseln durch unabhängige Vereine – anstelle staatlicher Kontrolle – schufen deutsche Unternehmer ein Prinzip, das sich durchsetzen sollte. Warum? Weil es erfolgreich war: Es kam zu immer weniger Unfällen, obwohl die Zahl technischer Anlagen weiter stark anstieg. So gab es 1879 60.000 Dampfkessel in Deutschland und es kam zu 18 Explosionen; 20 Jahre später waren es noch 14 Explosionen, obwohl sich die Zahl der Dampfkessel auf 140.000 mehr als verdoppelt hatte. Letztlich ging es den Überwachungsvereinen darum, die Kontrolle über die „Entfesselung“ fossiler Energiequellen zurückzugewinnen, die die industrielle Entwicklung des 19. Jahrhunderts geprägt hatte – sie sicherten den technischen Fortschritt ab und vergrößerten den wirtschaftlichen Nutzen der innovativen Technik.

Mensch und Technik im Zusammenspiel

Neben der Prüfung der Dampfkessel und ihrer Materialien rückte bald die Ausbildung von Fachpersonal in den Fokus, war doch „menschliches Versagen“ eine der häufigsten Unfallursachen in den Fabriken. So entstanden damals erste „Heizerschulen“ – ein Vorläufer der heutigen Aus- und Weiterbildungsbereiche wie sie die Akademie von TÜV Rheinland bietet. Der Gedanke: Sicherheit entsteht im richtigen Zusammenspiel von Mensch und Technik.

Ausbau der Prüftätigkeiten

In den kommenden Jahrzehnten nahm die Prüftätigkeit der Überwachungsvereine schnell immer mehr zu. Denn die fortschreitende Industrialisierung und der Erfindergeist in Wirtschaft und Wissenschaft brachten im 19. und 20. Jahrhundert eine rasante technische Entwicklung mit sich. Dadurch weitete sich das Spektrum der Anlagen, Produkte und technischen Geräte, die nach Einschätzung und Ansicht staatlicher Behörden unabhängig überprüft werden sollten, erheblich aus.

Die Überwachungsvereine übernahmen in unterschiedlichem Umfang somit neben der Überprüfung von Dampfkesseln beispielsweise auch die technische Kontrolle von Aufzügen, Druckbehältern, Kraftwerken, Tankanlagen oder Maschinen. Und seit Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann natürlich die Prüfung von Kraftfahrzeugen hinzu. Bis heute sind diese Prüfungen wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit von TÜV Rheinland. Allein knapp zehn Millionen Fahrzeug prüft das Unternehmen regelmäßig auf technische Sicherheit weltweit.

Organisatorischer Wandel über die Jahrzehnte

Auch organisatorisch veränderte sich der anfangs ausschließlich regional tätige DÜV. 1877 schlossen sich bereits 80 Dampfkesselbetreiber zum „Rheinischen Dampfkessel-Überwachungsverein (DÜV) Cöln-Düsseldorf“ zusammen. 1936 erfolgte im Zuge einer zentralisierten staatlichen Kontrolle durch das nationalsozialistische Regime die Umbenennung der Dampfkessel-Überwachungsvereine in die Technischen Überwachungsvereine, kurz TÜV. Aus dem Rheinischen DÜV wurde der TÜV Köln. Nach dem 2. Weltkrieg knüpften die TÜV-Organisationen wieder an die Tradition der Selbstverwaltung an. 1962 schließlich entstand der TÜV Rheinland e.V. mit damals 600 Beschäftigten an sechs Standorten.

Ein weiterer bedeutender Schritt in der Entwicklung des Vereins war der Aufbau der deutschlandweiten Präsenz. Meilensteine auf diesem Weg waren 1997 die Fusion des TÜV Berlin-Brandenburg und des TÜV Rheinland sowie 2003 des TÜV Pfalz auf den TÜV Rheinland. 2005 folgte mit dem Kauf der bayerischen Landesgewerbeanstalt LGA ein weiterer großer Schritt zur Konsolidierung des Prüfmarktes in Deutschland, der 2013 durch die Eingliederung der in der Fahrzeugprüfung tätigen FSP-Gruppe seinen vorläufigen Endpunkt erreichte.

Globalisierung mit tiefgreifenden Veränderungen für Prüfgeschäft

1970 begann mit der Gründung der ersten ausländischen Tochtergesellschaft zudem die schrittweise Internationalisierung. Antriebsfedern waren zum einen die Geschäftsausweitung deutscher Unternehmen auf neue Märkte und zum anderen die globale Vernetzung der Wirtschaft insgesamt, die zunehmend auf weltweite Wertschöpfungsketten setzte. 1993 erzielte TÜV Rheinland rund 12 Prozent des gesamten Umsatzes mit etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ausland. Inzwischen sind fast 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TÜV Rheinland außerhalb Deutschlands tätig. Sie erzielen rund 47 Prozent des gesamten Umsatzes. Schwerpunkte der internationalen Tätigkeit liegen in Asien und dort speziell in der Produktprüfung.

1993 gab sich TÜV Rheinland eine neue Unternehmensstruktur: Der damalige TÜV Rheinland e.V. erfüllte weiterhin staatsentlastende Aufgaben wie die Prüfung von Autos und anderen Kraftfahrzeugen, aber auch von Dampfkesseln und Aufzügen. Das sonstige Geschäft – auch im Ausland – wird seitdem von der neu gegründeten Aktiengesellschaft gesteuert, deren Aktien vollständig der Verein hielt und heute noch hält.

Liberalisierung des Prüfmarkts

Das Prüfgeschäft hat sich in diesen Jahren auch in Deutschland weiter verändert. Neben der beschriebenen Konsolidierung der „Prüfvereine“ erfolgte eine schrittweise Liberalisierung des Prüfmarktes durch die Politik. Zunächst betraf dies die regelmäßige technische Prüfung (Hauptuntersuchung) bei Kraftfahrzeugen. Ein weiterer großer Schritt war 2002 das Inkrafttreten der Betriebssicherheitsverordnung unter anderem für sogenannte überwachungsbedürftige Anlagen. Seitdem werden beispielsweise Dampfkesselanlagen oder Druckbehälter, Tankstellen- oder Aufzugsanlagen von zugelassenen Überwachungsstellen in einem für ganz Deutschland liberalisierten Markt überprüft, nicht mehr nur von den TÜV. Auch TÜV Rheinland nimmt diese Tätigkeiten heute in ganz Deutschland wahr.

Digitalisierung prägt Investitionstätigkeit

Zunehmenden Einfluss auf die Prüftätigkeit von TÜV Rheinland nimmt mit dem Beginn des neuen Jahrtausends die Digitalisierung. Die internationalen Fachleute des Unternehmens tragen weltweit dazu bei, den Schutz von Netzwerk- und Informationssystemen zu verbessern, aber auch die zunehmend vernetzten Fahrzeuge, Industrieanlagen und Verbraucherprodukte gegen Cyberangriffe abzusichern. Zudem setzt TÜV Rheinland mehr und mehr digitale Lösungen bei den eigenen Prüfungen ein.

Mit der zunehmenden Digitalisierung hat TÜV Rheinland in den Jahren seit 2010 intensiv in die eigene IT-Infrastruktur investiert, um seinen Kunden zeitgemäße Lösungen verbunden mit einem Höchstmaß an IT-Sicherheit zu bieten. Weiterer Investitionsschwerpunkt waren der Auf- und Ausbau von Prüflaboren weltweit sowie umfassende Maßnahmen für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit, unter anderem durch energetische Sanierung von Gebäuden. Insgesamt investierte TÜV Rheinland allein von 2020 bis 2024 knapp 400 Millionen Euro in Wachstum und die eigene Zukunftsfähigkeit. Für eine Zukunft, in der der Bedarf an Sicherheit und Qualität weltweit hoch bleibt, sieht sich das Unternehmen damit gut gerüstet.

| 1872 | Gründung als Verein zur Überwachung der Dampfkessel in den Kreisen Elberfeld und Barmen |

| 1877 | Zusammenschluss zum Rheinischen Dampfkesselüberwachungsverein (DÜV) |

| 1904 | Prüfung von Fahrzeugen |

| 1936 | Umbenennung in Technischer Überwachungsverein Köln (TÜV) |

| 1962 | Umbenennung in TÜV Rheinland e.V., sechs Standorte im Rheinland mit 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern |

| 1970 | Gründung der ersten Tochtergesellschaft im Ausland |

| 1993 | Gründung TÜV Rheinland AG |

| 1997 | Fusion von TÜV Berlin-Brandenburg und TÜV Rheinland zum TÜV Rheinland Berlin Brandenburg e.V. |

| 2003 | Fusion mit dem TÜV Pfalz zum TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. |

| 2005 | Integration der LGA sowie zwei großer ungarischer Prüfinstitute |

| 2006 | Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen, Integration zwei führender brasilianischer Prüfdienstleister |

| 2007 | Gründung der Gesellschaft in Australien, auf allen Kontinenten vertreten |

| 2010 | TÜV Rheinland wird mit der Übernahme von Geris zum größten technischen Prüfdienstleister in Brasilien |

| 2012 | 60 Prozent der Beschäftigten des TÜV Rheinland sind außerhalb Deutschlands tätig |

| 2014 | TÜV Rheinland wird mit Unternehmensübernahmen im Bereich IT-Sicherheit einer der größten unabhängigen Prüfdienstleister für Informationssicherheit weltweit |

| 2017 | Abschluss des Ausbaus und der energetischen Sanierungen am Standort der Konzernzentrale in Köln mit Investitionen von fast 70 Millionen Euro |

| 2019 | Übernahme des spanischen Unternehmens Certio, Stärkung des Netzes von Prüfstellen für Fahrzeuguntersuchungen in Spanien |

| 2021 | Großinvestition in China für neuen Büro- und Laborstandort in Taicang |

| 2022 | TÜV Rheinland wird 150 Jahre alt |

| 2023 | Neues Technologie- und Innovationszentrum im Großraum Boston (USA) |

| 2024 | Übernahme des schwedischen Prüfunternehmens Bilprovningen, größte Firmenübernahme der Unternehmensgeschichte |

Stand: April 2025